Mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter lässt das menschliche Gehör allmählich nach. Die Häufigkeit von Hörverlust verdoppelt sich fast alle zehn Jahre, und zwei Drittel der Erwachsenen ab 60 Jahren leiden an einer Form von klinisch signifikantem Hörverlust. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Hörverlust und Kommunikationsstörungen, kognitivem Abbau, Demenz, erhöhten medizinischen Kosten und anderen negativen gesundheitlichen Folgen.

Jeder Mensch erleidet im Laufe seines Lebens einen altersbedingten Hörverlust. Die menschliche Hörfähigkeit hängt davon ab, ob das Innenohr (Cochlea) Schall präzise in neuronale Signale umwandeln kann (die anschließend von der Großhirnrinde verarbeitet und in Bedeutungen umgewandelt werden). Pathologische Veränderungen im Signalweg vom Ohr zum Gehirn können das Gehör beeinträchtigen. Altersbedingter Hörverlust in der Cochlea ist jedoch die häufigste Ursache.

Charakteristisch für altersbedingten Hörverlust ist der allmähliche Verlust der Haarzellen im Innenohr, die für die Umwandlung von Schall in Nervensignale zuständig sind. Im Gegensatz zu anderen Körperzellen können sich die Haarzellen im Innenohr nicht regenerieren. Unter den kumulativen Auswirkungen verschiedener Ursachen gehen diese Zellen im Laufe des Lebens verloren. Zu den wichtigsten Risikofaktoren für altersbedingten Hörverlust zählen höheres Alter, hellere Hautfarbe (ein Indikator für die Cochlea-Pigmentierung, da Melanin eine schützende Wirkung auf die Cochlea hat), Männlichkeit und Lärmbelastung. Weitere Risikofaktoren sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Diabetes, Rauchen und Bluthochdruck, die zu mikrovaskulären Verletzungen der Cochlea-Blutgefäße führen können.

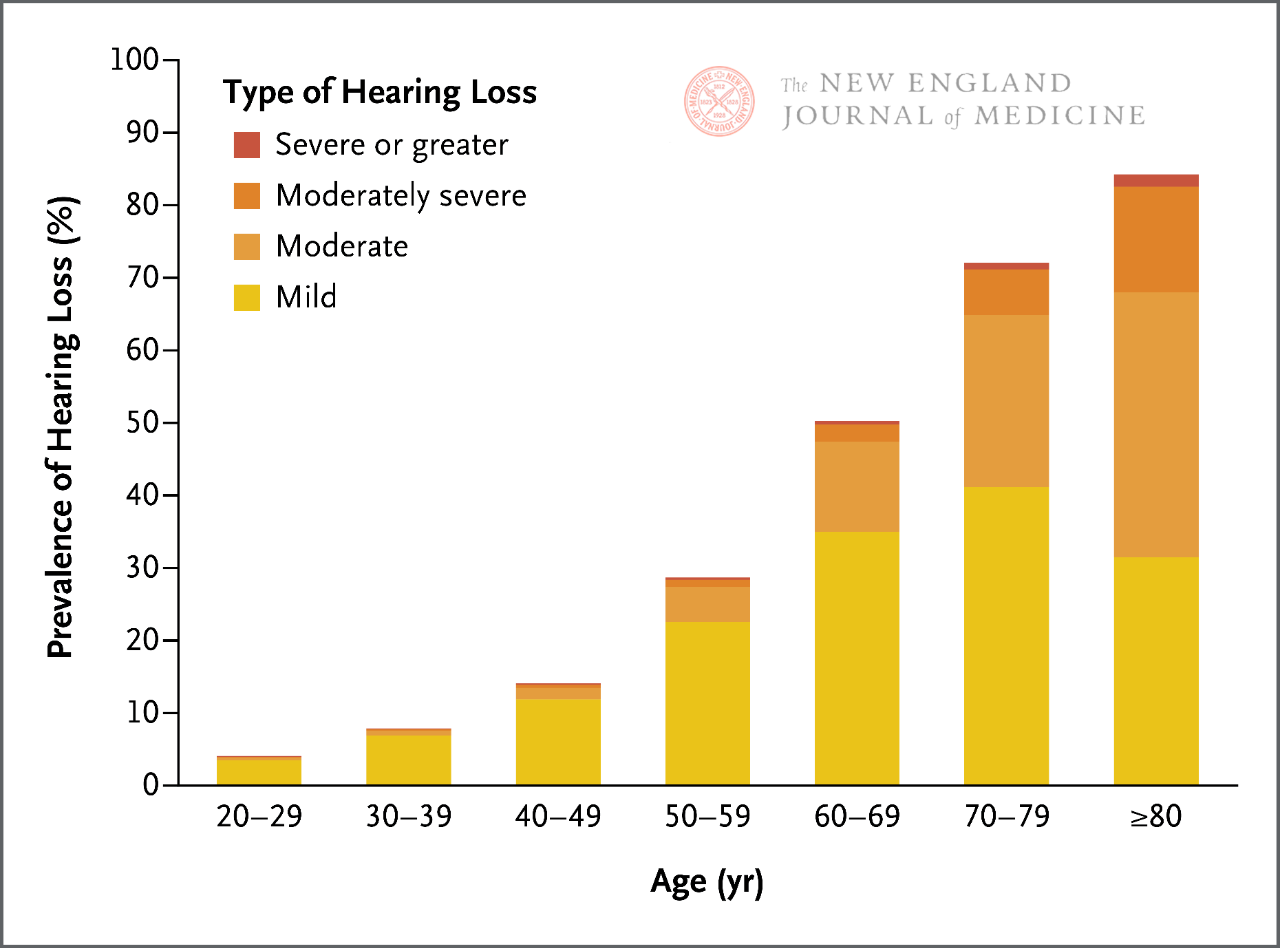

Das menschliche Gehör lässt mit zunehmendem Alter allmählich nach, insbesondere bei hochfrequenten Tönen. Die Häufigkeit klinisch signifikanter Hörverluste nimmt mit dem Alter zu und verdoppelt sich fast alle zehn Jahre. Zwei Drittel aller Erwachsenen ab 60 Jahren leiden daher an einer Form klinisch signifikanter Hörminderung.

Epidemiologische Studien haben einen Zusammenhang zwischen Hörverlust und Kommunikationsbarrieren, kognitivem Abbau, Demenz, erhöhten medizinischen Kosten und anderen negativen gesundheitlichen Folgen gezeigt. In den letzten zehn Jahren konzentrierte sich die Forschung insbesondere auf die Auswirkungen von Hörverlust auf kognitiven Abbau und Demenz. Basierend auf diesen Erkenntnissen kam die Lancet Commission on Dementia im Jahr 2020 zu dem Schluss, dass Hörverlust im mittleren und höheren Alter der größte potenziell veränderbare Risikofaktor für die Entwicklung von Demenz ist und 8 % aller Demenzfälle ausmacht. Es wird spekuliert, dass der Hauptmechanismus, durch den Hörverlust den kognitiven Abbau und das Demenzrisiko erhöht, die negativen Auswirkungen von Hörverlust und unzureichender auditiver Kodierung auf kognitive Belastung, Hirnatrophie und soziale Isolation sind.

Altersbedingter Hörverlust manifestiert sich allmählich und schleichend in beiden Ohren, ohne dass klare auslösende Ereignisse vorliegen. Er beeinträchtigt die Hörbarkeit und Klarheit von Geräuschen sowie die tägliche Kommunikation. Menschen mit leichtem Hörverlust bemerken oft nicht, dass ihr Hörvermögen nachlässt, und glauben stattdessen, dass ihre Hörprobleme auf äußere Faktoren wie undeutliche Sprache und Hintergrundgeräusche zurückzuführen sind. Menschen mit starkem Hörverlust bemerken allmählich Probleme mit der Sprachverständlichkeit, selbst in ruhigen Umgebungen. In lauten Umgebungen hingegen empfinden sie das Sprechen als erschöpfend, da die Verarbeitung gedämpfter Sprachsignale mehr kognitive Anstrengung erfordert. Normalerweise haben Familienmitglieder das beste Verständnis für die Hörprobleme des Patienten.

Bei der Beurteilung von Hörproblemen eines Patienten ist es wichtig zu verstehen, dass die Hörwahrnehmung eines Menschen von vier Faktoren abhängt: der Qualität des eingehenden Schalls (z. B. Dämpfung von Sprachsignalen in Räumen mit Hintergrundgeräuschen oder Echos), dem mechanischen Prozess der Schallübertragung durch das Mittelohr zur Cochlea (Schallleitungshören), der Umwandlung von Schallsignalen in neuronale elektrische Signale durch die Cochlea und deren Weiterleitung an das Gehirn (sensorineurales Hören) und der Dekodierung neuronaler Signale in Bedeutung durch die Großhirnrinde (zentrale Hörverarbeitung). Wenn bei einem Patienten Hörprobleme festgestellt werden, kann die Ursache in jedem der vier oben genannten Teile liegen, und in vielen Fällen sind bereits mehrere Teile betroffen, bevor das Hörproblem offensichtlich wird.

Der Zweck der vorläufigen klinischen Untersuchung besteht darin, festzustellen, ob der Patient an einer leicht behandelbaren Schallleitungsschwerhörigkeit oder anderen Formen von Hörverlust leidet, die einer weiteren Untersuchung durch einen HNO-Arzt bedürfen. Zu den Schallleitungsschwerhörigkeiten, die von Hausärzten behandelt werden können, gehören Mittelohrentzündungen und Ohrenschmalzembolien. Diese können anhand der Anamnese (z. B. akutes Auftreten mit Ohrenschmerzen oder Völlegefühl im Ohr in Verbindung mit einer Infektion der oberen Atemwege) oder einer Otoskopie (z. B. vollständige Ohrenschmalzembolie im Gehörgang) festgestellt werden. Zu den Begleitsymptomen und -zeichen von Hörverlust, die einer weiteren Untersuchung oder Konsultation eines HNO-Arztes bedürfen, gehören Ohrenausfluss, abnorme Otoskopie, anhaltender Tinnitus, Schwindel, Hörschwankungen oder -asymmetrie oder plötzlicher Hörverlust ohne Schallleitungsursachen (z. B. Mittelohrerguss).

Plötzlicher sensorineuraler Hörverlust ist einer der wenigen Hörverluste, die dringend (vorzugsweise innerhalb von drei Tagen nach Auftreten) von einem HNO-Arzt untersucht werden müssen, da eine frühzeitige Diagnose und der Einsatz von Glukokortikoiden die Chancen auf eine Hörerholung verbessern können. Plötzlicher sensorineuraler Hörverlust ist relativ selten, die jährliche Inzidenz beträgt 1/10.000, am häufigsten bei Erwachsenen ab 40 Jahren. Im Vergleich zu einseitigem Hörverlust durch Schallleitungsstörungen berichten Patienten mit plötzlichem sensorineuralem Hörverlust meist von einem akuten, schmerzlosen Hörverlust auf einem Ohr, der zu einer fast vollständigen Unfähigkeit führt, andere zu hören oder zu verstehen.

Derzeit gibt es verschiedene Methoden zur Hörverlust-Screening-Methode am Krankenbett, darunter Flüstertests und Fingerdrehtests. Sensitivität und Spezifität dieser Testmethoden variieren jedoch stark, und ihre Wirksamkeit kann je nach Wahrscheinlichkeit eines altersbedingten Hörverlusts bei Patienten eingeschränkt sein. Besonders wichtig ist, dass das Hörvermögen im Laufe des Lebens allmählich nachlässt (Abbildung 1). Unabhängig von den Screening-Ergebnissen kann daher aufgrund des Alters, der auf Hörverlust hinweisenden Symptome und des Fehlens anderer klinischer Gründe auf einen gewissen Grad an altersbedingtem Hörverlust geschlossen werden.

Bestätigen und beurteilen Sie den Hörverlust und überweisen Sie ihn an einen Audiologen. Bei der Hörbeurteilung testet der Arzt das Gehör des Patienten mit einem kalibrierten Audiometer in einem schalldichten Raum. Ermittelt wird die minimale Schallintensität (d. h. die Hörschwelle), die ein Patient im Bereich von 125 bis 8000 Hz zuverlässig wahrnehmen kann, in Dezibel. Eine niedrige Hörschwelle zeigt ein gutes Hörvermögen an. Bei Kindern und jungen Erwachsenen liegt die Hörschwelle für alle Frequenzen nahe 0 dB, doch mit zunehmendem Alter nimmt das Hörvermögen allmählich ab und die Hörschwelle steigt allmählich an, insbesondere für hochfrequente Töne. Die Weltgesundheitsorganisation klassifiziert das Hörvermögen anhand der durchschnittlichen Hörschwelle einer Person bei den wichtigsten Sprachfrequenzen (500, 1000, 2000 und 4000 Hz), dem sogenannten Vier-Frequenz-Reinton-Durchschnittswert [PTA4]. Anhand des PTA4 können Ärzte und Patienten den Einfluss des Hörpegels eines Patienten auf die Funktionsfähigkeit verstehen und geeignete Behandlungsstrategien entwickeln. Auch andere im Rahmen von Hörtests durchgeführte Tests, wie Knochenleitungshörtests und Sprachverständnistests, können dabei helfen, festzustellen, ob die Ursache des Hörverlusts ein Schallleitungshörverlust oder ein Hörverlust der zentralen Hörverarbeitung ist, und Hinweise für geeignete Hörrehabilitationspläne geben.

Die wichtigste klinische Grundlage zur Behandlung von altersbedingtem Hörverlust ist die Verbesserung der Erreichbarkeit von Sprache und anderen Geräuschen im Hörumfeld (wie Musik und akustischen Alarmen), um eine effektive Kommunikation, die Teilnahme am Alltag und die Sicherheit zu fördern. Derzeit gibt es keine restaurative Therapie für altersbedingten Hörverlust. Die Behandlung dieser Krankheit konzentriert sich hauptsächlich auf Gehörschutz, die Anwendung von Kommunikationsstrategien zur Optimierung der Qualität eingehender Hörsignale (über konkurrierende Hintergrundgeräusche hinaus) sowie den Einsatz von Hörgeräten, Cochlea-Implantaten und anderer Hörtechnologie. Die Nutzungsrate von Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten in der begünstigten Bevölkerung (bestimmt durch das Gehör) ist immer noch sehr gering.

Der Schwerpunkt von Gehörschutzstrategien liegt auf der Reduzierung der Lärmbelastung durch Abstandhalten oder Reduzieren der Lautstärke sowie gegebenenfalls dem Einsatz von Gehörschutz (z. B. Ohrstöpseln). Kommunikationsstrategien umfassen die Ermutigung zu persönlichen Gesprächen, das Halten von Armlängenabstand und die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen. Bei der persönlichen Kommunikation kann der Zuhörer klarere Hörsignale empfangen und die Mimik und Lippenbewegungen des Sprechers wahrnehmen, was dem zentralen Nervensystem bei der Interpretation von Sprachsignalen hilft.

Hörgeräte bleiben die wichtigste Interventionsmethode zur Behandlung von altersbedingtem Hörverlust. Hörgeräte können den Schall verstärken, und modernere Hörgeräte können durch Richtmikrofone und digitale Signalverarbeitung auch das Signal-Rausch-Verhältnis des gewünschten Zielschalls verbessern, was für eine verbesserte Kommunikation in lauten Umgebungen entscheidend ist.

Hörgeräte ohne Rezept eignen sich für Erwachsene mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust. Der PTA4-Wert liegt in der Regel unter 60 dB, und diese Gruppe macht 90 bis 95 % aller Hörgeschädigten aus. Hörgeräte mit Rezept hingegen haben einen höheren Schallpegel und eignen sich für Erwachsene mit stärkerem Hörverlust, sind aber nur bei Hörgeräteakustikern erhältlich. Sobald der Markt ausgereift ist, dürften die Kosten für frei verkäufliche Hörgeräte mit denen hochwertiger kabelloser Ohrstöpsel vergleichbar sein. Da die Hörgeräteleistung bei kabellosen Ohrhörern zum Standard wird, unterscheiden sich frei verkäufliche Hörgeräte möglicherweise nicht mehr von kabellosen Ohrhörern.

Bei starkem Hörverlust (PTA4-Wert in der Regel ≥ 60 dB) und anhaltender Verständigungsschwierigkeiten nach der Verwendung von Hörgeräten kann eine Cochlea-Implantation sinnvoll sein. Cochlea-Implantate sind Nervenprothesen, die Geräusche kodieren und die Cochlea-Nerven direkt stimulieren. Die Implantation erfolgt durch einen HNO-Arzt in einem ambulanten Eingriff, der etwa zwei Stunden dauert. Nach der Implantation benötigen Patienten 6–12 Monate, um sich an das durch Cochlea-Implantate erreichte Hörvermögen zu gewöhnen und die elektrische Nervenstimulation als sinnvolle Sprache und Geräusche wahrzunehmen.

Veröffentlichungszeit: 25. Mai 2024