Die Lungentransplantation ist die anerkannte Behandlungsmethode für fortgeschrittene Lungenerkrankungen. In den letzten Jahrzehnten wurden bei der Lungentransplantation bemerkenswerte Fortschritte erzielt: bei der Untersuchung und Beurteilung von Transplantatempfängern, der Auswahl, Konservierung und Zuteilung von Spenderlungen, den Operationstechniken, der postoperativen Behandlung, dem Komplikationsmanagement und der Immunsuppression.

In über 60 Jahren hat sich die Lungentransplantation von einer experimentellen Behandlungsmethode zur anerkannten Standardbehandlung lebensbedrohlicher Lungenerkrankungen entwickelt. Trotz häufiger Probleme wie primärer Transplantatdysfunktion, chronischer Transplantatlungendysfunktion (CLAD), erhöhtem Risiko opportunistischer Infektionen, Krebs und chronischer Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit Immunsuppression besteht die Hoffnung, das Überleben und die Lebensqualität der Patienten durch die Auswahl des richtigen Empfängers zu verbessern. Obwohl Lungentransplantationen weltweit immer häufiger durchgeführt werden, hält die Zahl der Operationen noch immer nicht mit der steigenden Nachfrage Schritt. Dieser Bericht konzentriert sich auf den aktuellen Stand und die jüngsten Fortschritte bei der Lungentransplantation sowie auf zukünftige Möglichkeiten für die effektive Umsetzung dieser anspruchsvollen, aber potenziell lebensverändernden Therapie.

Bewertung und Auswahl potenzieller Empfänger

Da geeignete Spenderlungen relativ selten sind, sind Transplantationszentren aus ethischen Gründen verpflichtet, Spenderorgane denjenigen potenziellen Empfängern zuzuweisen, die mit größter Wahrscheinlichkeit einen Nettonutzen aus der Transplantation ziehen. Die traditionelle Definition solcher potenziellen Empfänger lautet, dass sie ein geschätztes Risiko von über 50 % haben, innerhalb von zwei Jahren an einer Lungenerkrankung zu sterben, und eine Chance von über 80 %, fünf Jahre nach der Transplantation zu überleben, vorausgesetzt, die transplantierten Lungen sind voll funktionsfähig. Die häufigsten Indikationen für eine Lungentransplantation sind Lungenfibrose, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Lungengefäßerkrankung und Mukoviszidose. Patienten werden aufgrund einer verminderten Lungenfunktion, einer eingeschränkten körperlichen Funktion und eines Fortschreitens der Erkrankung trotz maximaler medikamentöser und chirurgischer Therapien überwiesen; weitere krankheitsspezifische Kriterien werden ebenfalls berücksichtigt. Prognostische Herausforderungen unterstützen frühzeitige Überweisungsstrategien, die eine bessere Risiko-Nutzen-Beratung ermöglichen, um eine fundierte gemeinsame Entscheidungsfindung zu verbessern und die Möglichkeit zu bieten, potenzielle Hindernisse für erfolgreiche Transplantationsergebnisse zu beseitigen. Das multidisziplinäre Team beurteilt die Notwendigkeit einer Lungentransplantation und das Risiko postoperativer Komplikationen aufgrund der Einnahme von Immunsuppressiva, wie z. B. potenziell lebensbedrohliche Infektionen. Entscheidend ist die Untersuchung auf Funktionsstörungen extrapulmonaler Organe, körperliche Fitness, psychische Gesundheit, systemische Immunität und Krebs. Spezifische Untersuchungen der Koronar- und Hirnarterien, der Nierenfunktion, der Knochengesundheit, der Speiseröhrenfunktion, der psychosozialen Belastbarkeit und der sozialen Unterstützung sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig wird auf Transparenz geachtet, um Ungleichbehandlungen bei der Beurteilung der Transplantationseignung zu vermeiden.

Mehrere Risikofaktoren sind schädlicher als einzelne Risikofaktoren. Zu den traditionellen Hindernissen für eine Transplantation zählen hohes Alter, Fettleibigkeit, eine Krebsvorgeschichte, schwere Erkrankungen und begleitende systemische Erkrankungen, aber diese Faktoren werden seit kurzem in Frage gestellt. Das Alter der Empfänger steigt stetig, und bis 2021 werden 34 % der Empfänger in den Vereinigten Staaten älter als 65 Jahre sein, was darauf hindeutet, dass das biologische Alter zunehmend gegenüber dem chronologischen Alter in den Vordergrund rückt. Heute wird neben der Sechs-Minuten-Gehstrecke oft eine formellere Beurteilung der Gebrechlichkeit vorgenommen, die sich auf die körperlichen Reserven und die zu erwartenden Reaktionen auf Stressoren konzentriert. Gebrechlichkeit wird mit schlechten Ergebnissen nach einer Lungentransplantation in Verbindung gebracht und hängt meist mit der Körperzusammensetzung zusammen. Die Methoden zur Berechnung von Fettleibigkeit und Körperzusammensetzung entwickeln sich ständig weiter und konzentrieren sich weniger auf den BMI als vielmehr auf Fettgehalt und Muskelmasse. Es werden Instrumente entwickelt, die vielversprechende Ergebnisse bei Bewegungsschwäche, Oligomyose und Resilienz liefern, um die Genesungsfähigkeit nach einer Lungentransplantation besser vorhersagen zu können. Durch eine präoperative Lungenrehabilitation können die Körperzusammensetzung und die Schwächung verändert und so die Ergebnisse verbessert werden.

Bei akuten, kritischen Erkrankungen ist es besonders schwierig, das Ausmaß der Beeinträchtigung und die Genesungsfähigkeit zu bestimmen. Transplantationen bei Patienten mit künstlicher Beatmung waren früher selten, werden heute aber immer häufiger. Darüber hinaus hat der Einsatz extrakorporaler Lebenserhaltungssysteme (ECR) als Übergangsbehandlung vor einer Transplantation in den letzten Jahren zugenommen. Fortschritte in der Technologie und beim Gefäßzugang ermöglichen es bewussten, sorgfältig ausgewählten Patienten mit ECR, an Verfahren zur informierten Einwilligung und körperlichen Rehabilitation teilzunehmen und nach der Transplantation ähnliche Ergebnisse zu erzielen wie Patienten, die vor der Transplantation keine ECR benötigten.

Eine gleichzeitig bestehende systemische Erkrankung galt früher als absolute Kontraindikation, doch ihr Einfluss auf den Behandlungserfolg nach der Transplantation muss heute speziell untersucht werden. Da eine transplantationsbedingte Immunsuppression die Wahrscheinlichkeit eines Krebsrezidivs erhöht, wurde in früheren Leitlinien zu vorbestehenden malignen Erkrankungen betont, dass die Patienten fünf Jahre lang krebsfrei sein müssen, bevor sie auf die Warteliste für eine Transplantation gesetzt werden. Da Krebstherapien jedoch immer wirksamer werden, wird heute empfohlen, die Wahrscheinlichkeit eines Krebsrezidivs für jeden Patienten individuell zu beurteilen. Systemische Autoimmunerkrankungen galten traditionell als kontraindiziert, eine Ansicht, die problematisch ist, da fortgeschrittene Lungenerkrankungen die Lebenserwartung solcher Patienten tendenziell verkürzen. Die neuen Leitlinien empfehlen, dass vor einer Lungentransplantation eine gezieltere Beurteilung und Behandlung der Erkrankung erfolgen sollte, um Krankheitsmanifestationen zu reduzieren, die den Behandlungserfolg negativ beeinflussen können, wie etwa Speiseröhrenprobleme in Verbindung mit Sklerodermie.

Zirkulierende Antikörper gegen bestimmte HLA-Subklassen können bei einigen potenziellen Empfängern Allergien gegen bestimmte Spenderorgane auslösen. Dies führt zu längeren Wartezeiten, einer geringeren Wahrscheinlichkeit einer Transplantation, akuter Organabstoßung und einem erhöhten Risiko für CLAD. Bei einigen Transplantationen zwischen potenziellen Empfängerantikörpern und Spendertypen wurden jedoch mit präoperativen Desensibilisierungsschemata, darunter Plasmaaustausch, intravenöse Immunglobuline und Anti-B-Zell-Therapie, ähnliche Ergebnisse erzielt.

Auswahl und Einsatz der Spenderlunge

Organspende ist ein altruistischer Akt. Die Einholung der Einwilligung des Spenders und die Achtung seiner Autonomie sind die wichtigsten ethischen Faktoren. Spenderlungen können durch Thoraxtrauma, HLW, Aspiration, Embolie, beatmungsbedingte Verletzungen oder Infektionen oder neurogene Schäden geschädigt werden, sodass viele Spenderlungen nicht für eine Transplantation geeignet sind. ISHLT (Internationale Gesellschaft für Herz- und Lungentransplantation)

Bei Lungentransplantationen gelten allgemein anerkannte Spenderkriterien, die von Transplantationszentrum zu Transplantationszentrum unterschiedlich sind. Tatsächlich erfüllen nur sehr wenige Spender die „idealen“ Kriterien für eine Lungenspende (Abbildung 2). Eine verstärkte Nutzung von Spenderlungen konnte durch eine Lockerung der Spenderkriterien (d. h. Spender, die nicht den herkömmlichen Idealstandards entsprechen), sorgfältige Evaluierung, aktive Spenderbetreuung und In-vitro-Evaluierung erreicht werden (Abbildung 2). Aktives Rauchen des Spenders ist ein Risikofaktor für eine primäre Transplantatdysfunktion beim Empfänger, das Sterberisiko durch die Verwendung solcher Organe ist jedoch begrenzt und sollte gegen die tödlichen Folgen einer langen Wartezeit auf eine Spenderlunge eines Nichtrauchers abgewogen werden. Durch die Verwendung von Lungen älterer (über 70 Jahre) Spender, die sorgfältig ausgewählt wurden und keine weiteren Risikofaktoren aufweisen, können ähnliche Überlebens- und Lungenfunktionsergebnisse wie bei jüngeren Spendern erzielt werden.

Die angemessene Betreuung mehrerer Organspender und die Prüfung einer möglichen Lungenspende sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Spenderlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Transplantation geeignet sind. Obwohl derzeit nur wenige der bereitgestellten Lungen die traditionelle Definition einer idealen Spenderlunge erfüllen, könnte eine Lockerung der Kriterien über diese traditionellen Kriterien hinaus zu einer erfolgreichen Organverwendung ohne Beeinträchtigung der Ergebnisse führen. Standardisierte Methoden der Lungenkonservierung tragen dazu bei, die Integrität des Organs vor der Implantation in den Empfänger zu schützen. Organe können unter verschiedenen Bedingungen zu Transplantationseinrichtungen transportiert werden, beispielsweise kryostatisch konserviert oder mechanisch perfundiert bei Hypothermie oder normaler Körpertemperatur. Lungen, die nicht für eine sofortige Transplantation geeignet sind, können objektiv weiter untersucht und mit einer In-vitro-Lungenperfusion (EVLP) behandelt oder längerfristig konserviert werden, um organisatorische Hürden für eine Transplantation zu überwinden. Art der Lungentransplantation, Verfahren und intraoperative Unterstützung hängen von den Bedürfnissen des Patienten sowie der Erfahrung und den Präferenzen des Chirurgen ab. Für potenzielle Lungentransplantatempfänger, deren Krankheit sich während des Wartens auf eine Transplantation dramatisch verschlechtert, kann eine extrakorporale Reanimation als Übergangsbehandlung vor der Transplantation in Betracht gezogen werden. Frühe postoperative Komplikationen können Blutungen, Atemwegsobstruktionen oder Gefäßanastomosen sowie Wundinfektionen sein. Eine Schädigung des Nervus phrenicus oder des Nervus vagus im Brustkorb kann weitere Komplikationen nach sich ziehen, die die Zwerchfellfunktion bzw. die Magenentleerung beeinträchtigen. Die Spenderlunge kann nach Implantation und Reperfusion frühzeitig eine akute Lungenschädigung, d. h. eine primäre Transplantatdysfunktion, aufweisen. Es ist sinnvoll, den Schweregrad der primären Transplantatdysfunktion zu klassifizieren und zu behandeln, da diese mit einem hohen Risiko eines frühen Todes einhergeht. Da eine potenzielle Schädigung der Spenderlunge innerhalb weniger Stunden nach der initialen Hirnverletzung auftritt, sollte die Lungenbehandlung geeignete Beatmungseinstellungen, Alveolarreexpansion, Bronchoskopie sowie Aspiration und Lavage (zur Gewinnung von Kulturen), Patientenflüssigkeitsmanagement und Korrektur der Brustkorbposition umfassen. ABO steht für Blutgruppe A, B, AB und O, CVP steht für zentralen Venendruck, DCD steht für Lungenspender nach Herztod, ECMO steht für extrakorporale Membranoxygenierung, EVLW steht für extravaskuläres Lungenwasser, PaO2/FiO2 steht für das Verhältnis von arteriellem Sauerstoffpartialdruck zu eingeatmeter Sauerstoffkonzentration und PEEP steht für positiven endexspiratorischen Druck. PiCCO stellt das Herzzeitvolumen der Pulsindex-Wellenform dar.

In einigen Ländern ist die Verwendung kontrollierter Spenderlungen (DCD) bei Patienten mit Herztod auf 30–40 % gestiegen, und es wurden ähnliche Raten für akute Organabstoßung, CLAD und Überleben erreicht. Traditionell sollten Organe von mit infektiösen Viren infizierten Spendern für die Transplantation auf nicht infizierte Empfänger vermieden werden. In den letzten Jahren konnten jedoch dank antiviraler Medikamente, die direkt gegen das Hepatitis-C-Virus (HCV) wirken, HCV-positive Spenderlungen sicher in HCV-negative Empfänger transplantiert werden. Ebenso können HIV-positive Spenderlungen (Humanes Immundefizienz-Virus) in HIV-positive Empfänger transplantiert werden, und HBV-positive Spenderlungen (Hepatitis-B-Virus) können in gegen HBV geimpfte und immunisierte Empfänger transplantiert werden. Es gibt Berichte über Lungentransplantationen von aktiven oder ehemaligen SARS-CoV-2-infizierten Spendern. Wir benötigen mehr Beweise, um die Sicherheit der Infektion von Spenderlungen mit infektiösen Viren für Transplantationen zu bestimmen.

Aufgrund der Komplexität der Entnahme mehrerer Organe ist es eine Herausforderung, die Qualität von Spenderlungen zu beurteilen. Die Verwendung eines In-vitro-Lungenperfusionssystems ermöglicht eine detailliertere Beurteilung der Funktion der Spenderlunge und ihres Reparaturpotenzials vor der Verwendung (Abbildung 2). Da die Spenderlunge sehr verletzungsanfällig ist, bietet das In-vitro-Lungenperfusionssystem eine Plattform für die Verabreichung spezifischer biologischer Therapien zur Reparatur der geschädigten Spenderlunge (Abbildung 2). Zwei randomisierte Studien haben gezeigt, dass die In-vitro-Lungenperfusion von Spenderlungen, die die herkömmlichen Kriterien erfüllen, bei normaler Körpertemperatur sicher ist und dass das Transplantationsteam die Konservierungszeit auf diese Weise verlängern kann. Die Konservierung von Spenderlungen bei höherer Hypothermie (6 bis 10 °C) statt bei 0 bis 4 °C auf Eis soll die Gesundheit der Mitochondrien verbessern, Schäden verringern und die Lungenfunktion verbessern. Bei semiselektiven Tagestransplantationen soll eine längere Konservierung über Nacht gute Ergebnisse nach der Transplantation erzielen. Derzeit läuft eine große Studie zur Nichtunterlegenheitssicherheit, die die Konservierung bei 10 °C mit der Standard-Kryokonservierung vergleicht (Registrierungsnummer NCT05898776 auf ClinicalTrials.gov). Die Bevölkerung fordert zunehmend eine zeitnahe Organentnahme durch Multiorganspenderzentren und eine Verbesserung der Organfunktion durch Organreparaturzentren, damit Organe von besserer Qualität für Transplantationen verwendet werden können. Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Transplantationsökosystem werden noch untersucht.

Um kontrollierbare DCD-Organe zu erhalten, kann die lokale Perfusion bei normaler Körpertemperatur in situ mittels extrakorporaler Membranoxygenierung (ECMO) eingesetzt werden, um die Funktion der Bauchorgane zu beurteilen und die direkte Entnahme und Erhaltung von Brustorganen, einschließlich der Lunge, zu unterstützen. Die Erfahrung mit Lungentransplantationen nach lokaler Perfusion bei normaler Körpertemperatur in Brust und Bauch ist begrenzt, und die Ergebnisse sind gemischt. Es bestehen Bedenken, dass dieses Verfahren verstorbenen Spendern schaden und gegen die ethischen Grundsätze der Organentnahme verstoßen könnte; daher ist die lokale Perfusion bei normaler Körpertemperatur in vielen Ländern noch nicht erlaubt.

Krebs

Nach einer Lungentransplantation tritt häufiger Krebs auf als in der Allgemeinbevölkerung. Die Prognose ist tendenziell schlecht und macht 17 % der Todesfälle aus. Lungenkrebs und die posttransplantative lymphoproliferative Erkrankung (PTLD) sind die häufigsten krebsbedingten Todesursachen. Langfristige Immunsuppression, die Auswirkungen früheren Rauchens oder das Risiko einer zugrunde liegenden Lungenerkrankung erhöhen das Risiko, dass in der eigenen Lunge eines einzelnen Lungenempfängers Lungenkrebs entsteht. In seltenen Fällen kann jedoch auch ein vom Spender übertragener subklinischer Lungenkrebs in transplantierten Lungen auftreten. Nicht-melanozytärer Hautkrebs ist die häufigste Krebsart bei Transplantationsempfängern. Daher ist eine regelmäßige Hautkrebsüberwachung unerlässlich. Die durch das Epstein-Barr-Virus verursachte B-Zell-PTLD ist eine wichtige Krankheits- und Todesursache. Obwohl PTLD mit minimaler Immunsuppression abklingen kann, ist in der Regel eine zielgerichtete B-Zell-Therapie mit Rituximab, systemische Chemotherapie oder beides erforderlich.

Überleben und Langzeitergebnisse

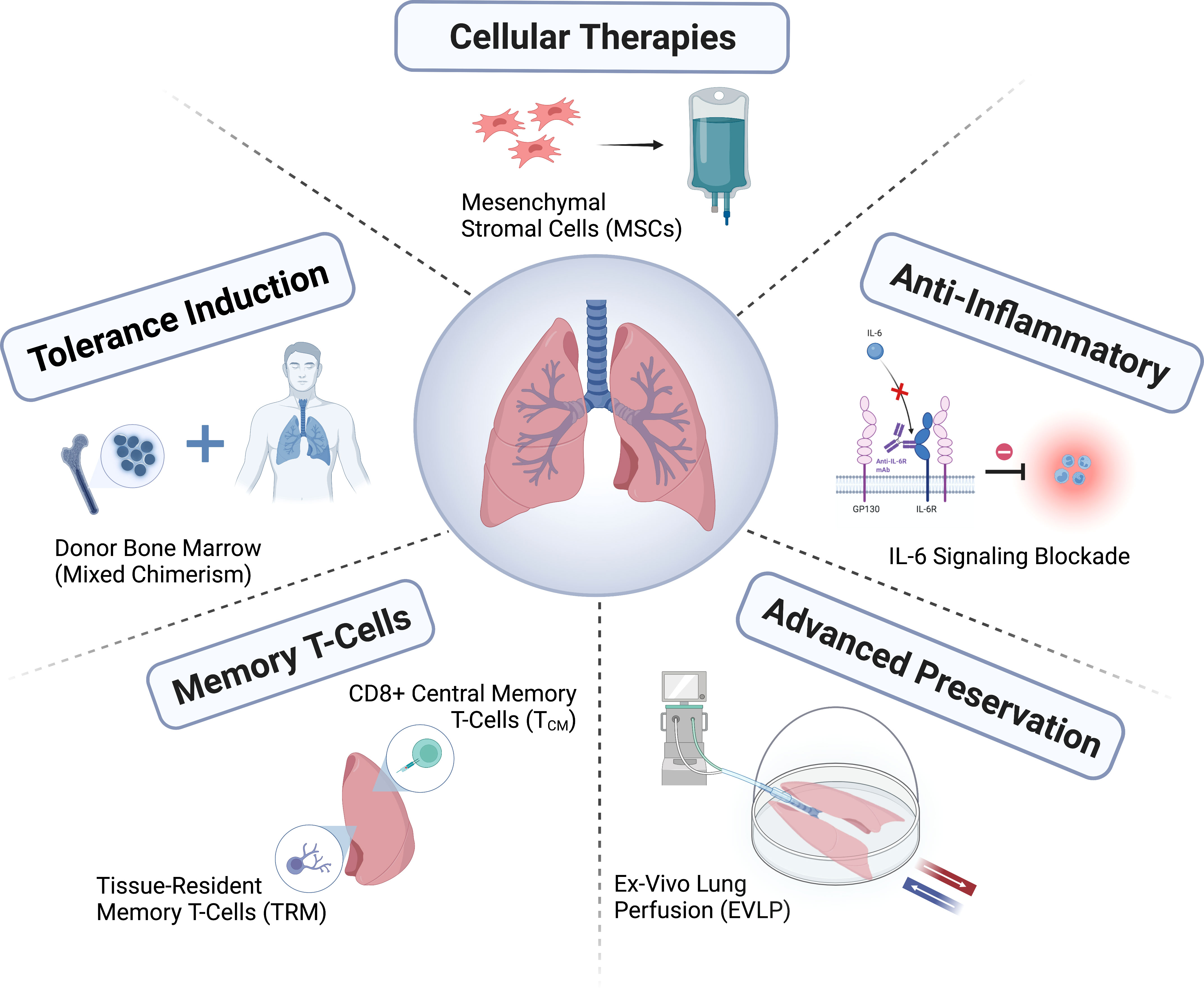

Die Überlebensdauer nach einer Lungentransplantation ist im Vergleich zu anderen Organtransplantationen mit durchschnittlich 6,7 Jahren nach wie vor begrenzt, und in den letzten drei Jahrzehnten wurden hinsichtlich der Langzeitergebnisse der Patienten nur geringe Fortschritte erzielt. Viele Patienten erlebten jedoch eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität, ihres körperlichen Zustands und anderer von ihnen berichteter Ergebnisse. Um die therapeutischen Effekte einer Lungentransplantation umfassender beurteilen zu können, müssen die von diesen Patienten berichteten Ergebnisse stärker berücksichtigt werden. Ein wichtiger ungedeckter klinischer Bedarf besteht darin, dem Tod von Empfängern infolge tödlicher Komplikationen eines verzögerten Transplantatversagens oder einer anhaltenden Immunsuppression entgegenzuwirken. Empfänger einer Lungentransplantation sollten eine aktive Langzeitpflege erhalten, die Teamarbeit erfordert, um die allgemeine Gesundheit des Empfängers zu schützen. Dies geschieht einerseits durch Überwachung und Aufrechterhaltung der Transplantatfunktion, andererseits durch Minimierung der Nebenwirkungen der Immunsuppression und andererseits durch Unterstützung der körperlichen und geistigen Gesundheit des Empfängers (Abbildung 1).

Zukünftige Ausrichtung

Die Lungentransplantation ist eine Behandlungsmethode, die in kurzer Zeit große Fortschritte gemacht hat, ihr volles Potenzial jedoch noch nicht ausgeschöpft hat. Der Mangel an geeigneten Spenderlungen stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar, und neue Methoden zur Beurteilung und Betreuung von Spendern, zur Behandlung und Reparatur von Spenderlungen sowie zur Verbesserung der Spenderkonservierung werden derzeit entwickelt. Um den Nettonutzen weiter zu steigern, ist es notwendig, die Richtlinien zur Organzuteilung durch eine bessere Zuordnung von Spendern und Empfängern zu verbessern. Es besteht ein wachsendes Interesse an der Diagnose von Abstoßungen oder Infektionen durch molekulare Diagnostik, insbesondere mit freier Spender-DNA, oder an der Minimierung der Immunsuppression. Der Nutzen dieser Diagnostik als Ergänzung zu aktuellen klinischen Transplantatüberwachungsmethoden muss jedoch noch ermittelt werden.

Im Bereich der Lungentransplantation hat sich die Zusammenarbeit durch die Bildung von Konsortien (z. B. ClinicalTrials.gov-Registrierungsnummer NCT04787822; https://lungtransplantconsortium.org) weiterentwickelt. Diese Zusammenarbeit wird bei der Prävention und Behandlung von primärer Transplantatdysfunktion, der Prognose von CLAD, der Frühdiagnose und Endotypisierung sowie dem Refine-Syndrom helfen. Bei der Erforschung der primären Transplantatdysfunktion, der antikörpervermittelten Abstoßung sowie der ALAD- und CLAD-Mechanismen wurden schnellere Fortschritte erzielt. Die Minimierung von Nebenwirkungen und die Verringerung des ALAD- und CLAD-Risikos durch personalisierte immunsuppressive Therapie sowie die Definition patientenzentrierter Ergebnisse und deren Einbeziehung in Ergebnismessungen werden für die Verbesserung des langfristigen Erfolgs von Lungentransplantationen von entscheidender Bedeutung sein.

Veröffentlichungszeit: 23. November 2024