Etwa 1,2 % der Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an Schilddrüsenkrebs. In den letzten 40 Jahren hat sich die Erkennungsrate von Schilddrüsenkrebs aufgrund der weit verbreiteten bildgebenden Verfahren und der Einführung der Feinnadelpunktion deutlich erhöht und die Inzidenz von Schilddrüsenkrebs verdreifacht. Die Behandlung von Schilddrüsenkrebs hat in den letzten 5 bis 10 Jahren rasante Fortschritte gemacht, und eine Vielzahl neuer Protokolle wurde zugelassen.

Die Exposition gegenüber ionisierender Strahlung im Kindesalter wurde am stärksten mit papillärem Schilddrüsenkrebs in Verbindung gebracht (1,3 bis 35,1 Fälle/10.000 Personenjahre). Eine Kohortenstudie, in der 13.127 Kinder unter 18 Jahren, die nach dem Atomunfall von Tschernobyl 1986 in der Ukraine lebten, auf Schilddrüsenkrebs untersucht wurden, ergab insgesamt 45 Fälle von Schilddrüsenkrebs mit einem erhöhten relativen Risiko für Schilddrüsenkrebs von 5,25/Gy. Es besteht zudem eine Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen ionisierender Strahlung und Schilddrüsenkrebs. Je jünger die Kinder bei der Exposition gegenüber ionisierender Strahlung waren, desto höher war das Risiko, an strahlenbedingtem Schilddrüsenkrebs zu erkranken, und dieses Risiko blieb auch fast 30 Jahre nach der Exposition bestehen.

Die meisten Risikofaktoren für Schilddrüsenkrebs sind unveränderlich: Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und Schilddrüsenkrebs in der Familie sind die wichtigsten Risikoindikatoren. Je älter man ist, desto höher ist die Inzidenz und desto geringer die Überlebensrate. Schilddrüsenkrebs tritt bei Frauen dreimal häufiger auf als bei Männern, wobei diese Rate weltweit in etwa konstant ist. Genetische Variationen in der Keimbahn von 25 % der Patienten mit medullärem Schilddrüsenkarzinom sind mit vererbten multiplen endokrinen Tumorsyndromen Typ 2A und 2B assoziiert. 3 % bis 9 % der Patienten mit gut differenziertem Schilddrüsenkrebs sind erblich bedingt.

Eine Nachuntersuchung von mehr als 8 Millionen Einwohnern Dänemarks hat gezeigt, dass ein nichttoxischer Knotenstruma mit einem erhöhten Risiko für Schilddrüsenkrebs verbunden ist. In einer retrospektiven Kohortenstudie mit 843 Patienten, die sich einer Schilddrüsenoperation wegen ein- oder beidseitigem Schilddrüsenknoten, Kropf oder Autoimmunerkrankung der Schilddrüse unterzogen, wurden erhöhte präoperative Serum-Thyreotropin-Werte (TSH) mit Schilddrüsenkrebs in Verbindung gebracht: 16 % der Patienten mit TSH-Werten unter 0,06 mIU/l entwickelten Schilddrüsenkrebs, während 52 % der Patienten mit TSH ≥ 5 mIU/l Schilddrüsenkrebs entwickelten.

Menschen mit Schilddrüsenkrebs haben oft keine Symptome. Eine retrospektive Studie mit 1328 Patienten mit Schilddrüsenkrebs in 16 Zentren in 4 Ländern zeigte, dass nur 30 % (183/613) bei der Diagnose Symptome hatten. Patienten mit Halsschwellungen, Dysphagie, Fremdkörpergefühl und Heiserkeit sind in der Regel schwerer erkrankt.

Schilddrüsenkrebs zeigt sich üblicherweise als tastbarer Schilddrüsenknoten. Die Häufigkeit von Schilddrüsenkrebs in tastbaren Knoten liegt Berichten zufolge bei etwa 5 % bzw. 1 % bei Frauen und Männern in jodarmen Gebieten der Welt. Derzeit werden etwa 30 bis 40 % der Schilddrüsenkrebserkrankungen durch Abtasten entdeckt. Andere gängige Diagnoseverfahren umfassen nicht-schilddrüsenbezogene Bildgebung (z. B. Karotis-Ultraschall, Hals-, Wirbelsäulen- und Brustbildgebung); Patienten mit Hyperthyreose oder Hypothyreose, bei denen die Knoten nicht berührt wurden, erhalten eine Schilddrüsen-Ultraschalluntersuchung; Patienten mit bestehenden Schilddrüsenknoten wurden erneut per Ultraschall untersucht; bei der postoperativen pathologischen Untersuchung wurde unerwartet ein okkulter Schilddrüsenkrebs entdeckt.

Ultraschall ist die bevorzugte Methode zur Beurteilung tastbarer Schilddrüsenknoten oder anderer bildgebender Befunde von Schilddrüsenknoten. Ultraschall ist äußerst empfindlich bei der Bestimmung der Anzahl und Eigenschaften von Schilddrüsenknoten sowie von Hochrisikomerkmalen, die mit dem Risiko einer Malignität verbunden sind, wie z. B. Randunregelmäßigkeiten, punktförmiger starker Echofokus und extrathyroidale Invasion.

Derzeit ist die Überdiagnose und Behandlung von Schilddrüsenkrebs ein Problem, dem viele Ärzte und Patienten besondere Aufmerksamkeit schenken. Ärzte sollten versuchen, Überdiagnosen zu vermeiden. Dieses Gleichgewicht ist jedoch schwer zu erreichen, da nicht alle Patienten mit fortgeschrittenem, metastasiertem Schilddrüsenkrebs Schilddrüsenknoten ertasten können und nicht alle Schilddrüsenkrebsdiagnosen mit geringem Risiko vermeidbar sind. Beispielsweise kann ein gelegentliches Schilddrüsenmikrokarzinom, das möglicherweise nie Symptome oder Tod verursacht, nach einer Operation bei gutartigen Schilddrüsenerkrankungen histologisch diagnostiziert werden.

Minimalinvasive interventionelle Therapien wie ultraschallgesteuerte Radiofrequenzablation, Mikrowellenablation und Laserablation sind eine vielversprechende Alternative zum chirurgischen Eingriff, wenn Schilddrüsenkrebs mit geringem Risiko behandelt werden muss. Obwohl sich die Wirkmechanismen der drei Ablationsmethoden leicht unterscheiden, sind sie hinsichtlich der Tumorauswahlkriterien, der Tumorreaktion und der postoperativen Komplikationen grundsätzlich ähnlich. Derzeit stimmen die meisten Ärzte darin überein, dass das ideale Tumormerkmal für einen minimalinvasiven Eingriff ein inneres papilläres Schilddrüsenkarzinom mit einem Durchmesser von < 10 mm und > 5 mm Entfernung von hitzeempfindlichen Strukturen wie Luftröhre, Speiseröhre und Nervus laryngeus recurrens ist. Die häufigste Komplikation nach der Behandlung ist nach wie vor eine unbeabsichtigte Hitzeschädigung des nahegelegenen Nervus laryngeus recurrens, die vorübergehende Heiserkeit zur Folge hat. Um Schäden an umliegenden Strukturen zu minimieren, wird empfohlen, einen Sicherheitsabstand zur Zielläsion einzuhalten.

Zahlreiche Studien belegen die hohe Wirksamkeit und Sicherheit minimalinvasiver Eingriffe bei der Behandlung des papillären Schilddrüsenmikrokarzinoms. Obwohl minimalinvasive Eingriffe bei papillärem Schilddrüsenkrebs mit geringem Risiko vielversprechende Ergebnisse lieferten, waren die meisten Studien retrospektiv und konzentrierten sich auf China, Italien und Südkorea. Zudem fehlte ein direkter Vergleich zwischen minimalinvasiven Eingriffen und aktiver Überwachung. Daher eignet sich die ultraschallgeführte Thermoablation nur für Patienten mit Schilddrüsenkrebs mit geringem Risiko, für die eine chirurgische Behandlung nicht in Frage kommt oder die diese Behandlungsoption bevorzugen.

Für Patienten mit klinisch relevantem Schilddrüsenkrebs könnte die minimalinvasive interventionelle Therapie künftig eine weitere Behandlungsoption mit geringerem Komplikationsrisiko als eine Operation darstellen. Seit 2021 werden Thermoablationsverfahren zur Behandlung von Patienten mit Schilddrüsenkrebs unter 38 mm (T1b–T2) mit Hochrisikomerkmalen eingesetzt. Diese retrospektiven Studien umfassten jedoch eine kleine Patientenkohorte (zwischen 12 und 172) und einen kurzen Nachbeobachtungszeitraum (im Durchschnitt 19,8 bis 25,0 Monate). Daher bedarf es weiterer Forschung, um den Wert der Thermoablation bei der Behandlung von Patienten mit klinisch relevantem Schilddrüsenkrebs zu verstehen.

Bei Verdacht auf oder zytologisch bestätigtem differenziertem Schilddrüsenkarzinom bleibt die Operation die primäre Behandlungsmethode. Es gibt Kontroversen über das angemessenste Ausmaß einer Thyreoidektomie (Lobektomie oder totale Thyreoidektomie). Patienten, die sich einer totalen Thyreoidektomie unterziehen, haben ein höheres Operationsrisiko als Patienten mit Lobektomie. Zu den Risiken einer Schilddrüsenoperation zählen Schädigung des Nervus laryngeus recurrens, Hypoparathyreoidismus, Wundkomplikationen und die Notwendigkeit einer Schilddrüsenhormonsubstitution. In der Vergangenheit war die totale Thyreoidektomie die bevorzugte Behandlung für alle differenzierten Schilddrüsenkarzinome > 10 mm. Eine Studie von Adam et al. aus dem Jahr 2014 zeigte jedoch, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied im Überleben und Rezidivrisiko zwischen Patienten mit Lobektomie und totaler Thyreoidektomie bei 10 mm bis 40 mm großem papillären Schilddrüsenkarzinom ohne klinisch risikoreiche Merkmale gab.

Daher wird derzeit bei einseitigem, gut differenziertem Schilddrüsenkrebs < 40 mm normalerweise eine Lobektomie bevorzugt. Eine totale Thyreoidektomie wird generell bei gut differenziertem Schilddrüsenkrebs von 40 mm oder mehr sowie bei beidseitigem Schilddrüsenkrebs empfohlen. Wenn der Tumor sich auf regionale Lymphknoten ausgebreitet hat, sollte eine Dissektion der zentralen und lateralen Halslymphknoten durchgeführt werden. Nur Patienten mit medullärem Schilddrüsenkrebs und einigen gut differenzierten, großvolumigen Schilddrüsenkrebsarten sowie Patienten mit externer Schilddrüsenaggression benötigen eine prophylaktische zentrale Lymphknotendissektion. Eine prophylaktische laterale Halslymphknotendissektion kann bei Patienten mit medullärem Schilddrüsenkrebs in Betracht gezogen werden. Bei Patienten mit Verdacht auf hereditäres medulläres Schilddrüsenkarzinom sollten vor der Operation die Plasmaspiegel von Noradrenalin, Kalzium und Parathormon (PTH) bestimmt werden, um das MEN2A-Syndrom zu diagnostizieren und ein Phäochromozytom und Hyperparathyreoidismus nicht zu übersehen.

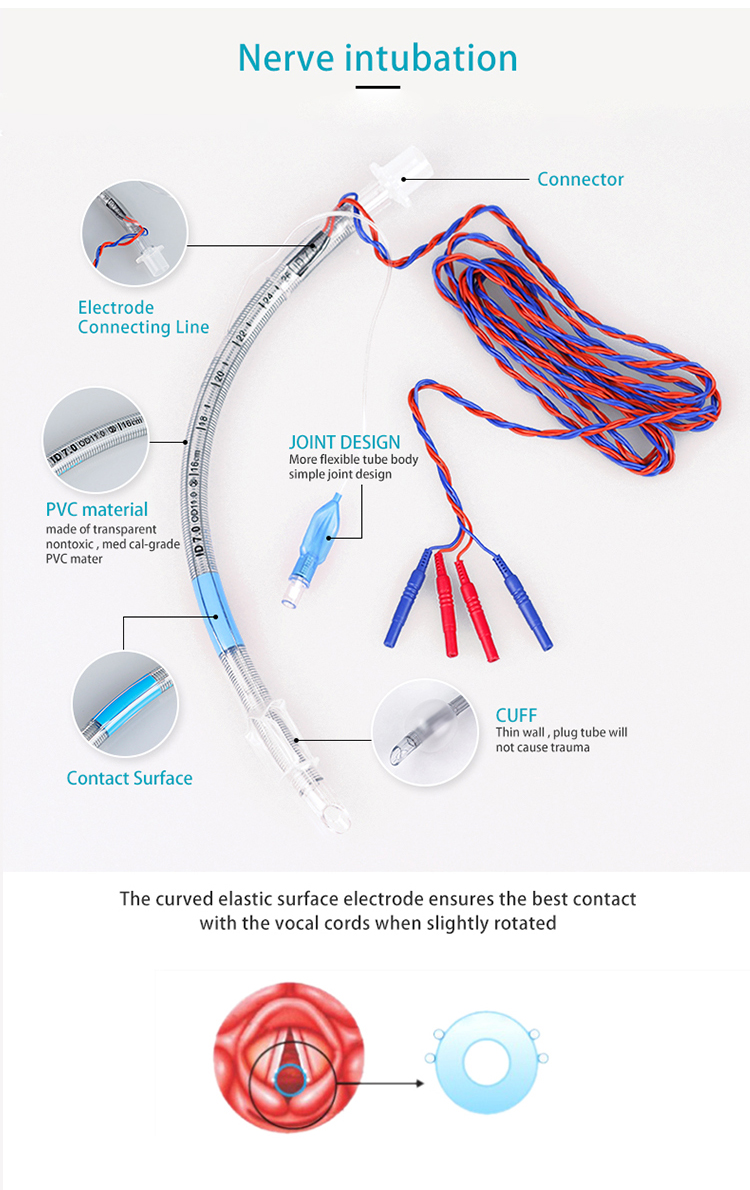

Die Nervenintubation dient hauptsächlich der Verbindung mit einem geeigneten Nervenmonitor, um einen unauffälligen Atemweg bereitzustellen und die intraoperative Muskel- und Nervenaktivität im Kehlkopf zu überwachen.

EMG-Endotrachealtubus-Produkt, klicken Sie hier

Veröffentlichungszeit: 16. März 2024