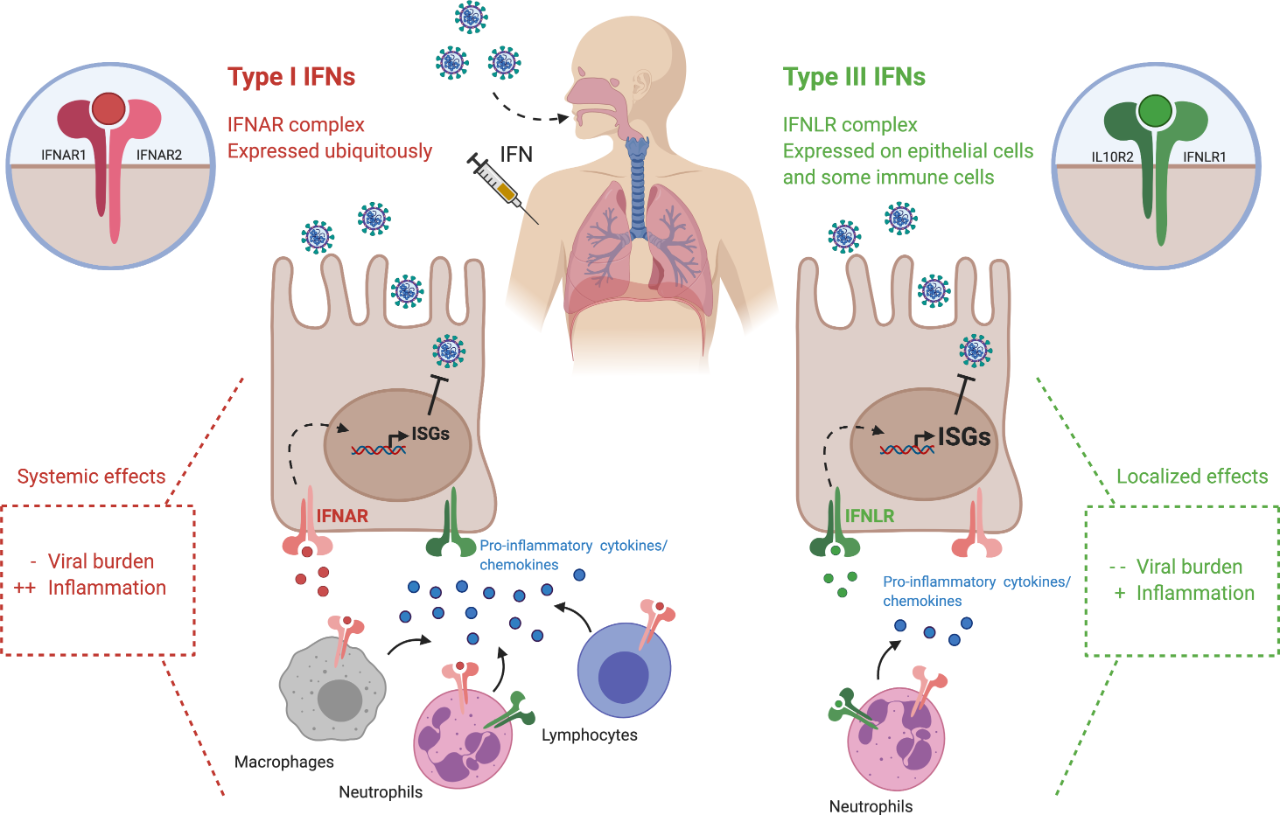

Interferon ist ein vom Virus in die Nachkommen ausgeschüttetes Signal zur Aktivierung des Immunsystems und dient als Abwehrmechanismus gegen das Virus. Typ-I-Interferone (wie Alpha- und Beta-Interferone) werden seit Jahrzehnten als antivirale Medikamente untersucht. Typ-I-Interferonrezeptoren werden jedoch in vielen Geweben exprimiert, sodass die Verabreichung von Typ-I-Interferon leicht zu einer Überreaktion des körpereigenen Immunsystems und damit zu einer Reihe von Nebenwirkungen führen kann. Der Unterschied besteht darin, dass Typ-III-Interferonrezeptoren (λ) nur in Epithelgeweben und bestimmten Immunzellen wie Lunge, Atemwegen, Darm und Leber exprimiert werden, wo das neuartige Coronavirus wirkt. Daher hat Interferon λ weniger Nebenwirkungen. PEG-λ wird auf Basis von natürlichem Interferon λ durch Polyethylenglykol modifiziert und hat eine deutlich längere Zirkulationszeit im Blut als natürliches Interferon. Mehrere Studien haben gezeigt, dass PEG-λ ein breites antivirales Wirkungsspektrum aufweist.

Bereits im April 2020 veröffentlichten Wissenschaftler des National Cancer Institute (NCI) in den USA, des King's College London in Großbritannien und anderer Forschungseinrichtungen Kommentare in J Exp Med, in denen sie klinische Studien mit Interferon λ zur Behandlung von Covid-19 empfahlen. Raymond T. Chung, Direktor des Hepatobiliary Center am Massachusetts General Hospital in den USA, kündigte im Mai zudem die Durchführung einer Prüfarzt-initiierten klinischen Studie an, um die Wirksamkeit von PEG-λ gegen Covid-19 zu untersuchen.

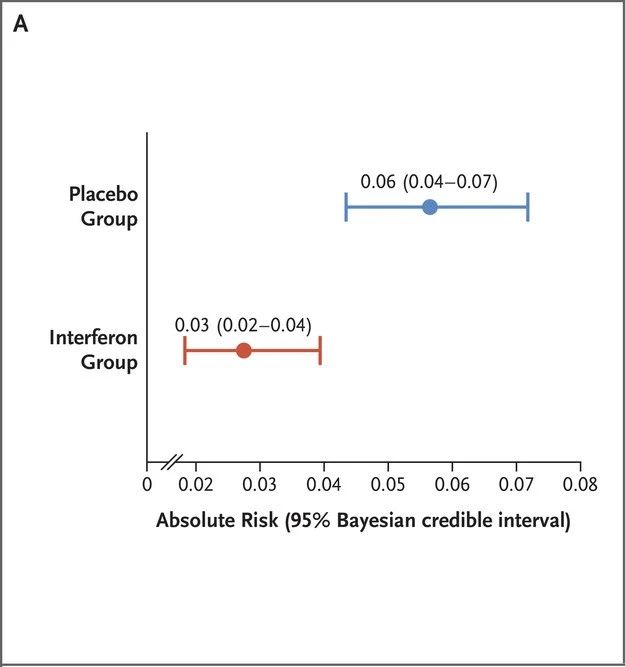

Zwei klinische Studien der Phase 2 haben gezeigt, dass PEG-λ die Viruslast bei Patienten mit COVID-19 signifikant reduzieren kann [5,6]. Am 9. Februar 2023 veröffentlichte das New England Journal of Medicine (NEJM) die Ergebnisse einer adaptiven Phase-3-Plattformstudie namens TOGETHER, die von brasilianischen und kanadischen Wissenschaftlern geleitet wurde und die therapeutische Wirkung von PEG-λ auf COVID-19-Patienten weiter untersuchte [7].

Ambulante Patienten mit akuten Covid-19-Symptomen, die innerhalb von 7 Tagen nach Symptombeginn eintrafen, erhielten PEG-λ (einmalige subkutane Injektion, 180 μg) oder Placebo (einmalige Injektion oder oral). Das primäre kombinierte Ergebnis war ein Krankenhausaufenthalt (oder die Überweisung in ein tertiäres Krankenhaus) oder ein Besuch in der Notaufnahme aufgrund von Covid-19 innerhalb von 28 Tagen nach der Randomisierung (Beobachtung > 6 Stunden).

Das neuartige Coronavirus mutiert seit seinem Ausbruch. Daher ist es besonders wichtig zu untersuchen, ob PEG-λ eine heilende Wirkung auf verschiedene Varianten des neuartigen Coronavirus hat. Das Team führte Untergruppenanalysen der verschiedenen Virusstämme durch, die Patienten in dieser Studie infizierten, darunter Omicron, Delta, Alpha und Gamma. Die Ergebnisse zeigten, dass PEG-λ bei allen mit diesen Varianten infizierten Patienten wirksam war und bei Patienten mit Omicron-Infektion am wirksamsten.

In Bezug auf die Viruslast zeigte PEG-λ bei Patienten mit hoher Ausgangsviruslast einen signifikanteren therapeutischen Effekt, während bei Patienten mit niedriger Ausgangsviruslast kein signifikanter therapeutischer Effekt beobachtet wurde. Diese Wirksamkeit ist nahezu gleichwertig mit der von Paxlovid (Nematovir/Ritonavir) von Pfizer.

Es ist zu beachten, dass Paxlovid fünf Tage lang zweimal täglich drei Tabletten oral eingenommen wird. PEG-λ hingegen benötigt nur eine einzige subkutane Injektion, um die gleiche Wirksamkeit wie Paxlovid zu erzielen, und weist daher eine bessere Compliance auf. Neben der Compliance bietet PEG-λ weitere Vorteile gegenüber Paxlovid. Studien haben gezeigt, dass Paxlovid leicht Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten verursacht und den Stoffwechsel anderer Medikamente beeinflusst. Menschen mit einer hohen Inzidenz schwerer Covid-19-Verläufe, wie ältere Patienten und Patienten mit chronischen Erkrankungen, neigen dazu, Medikamente über einen langen Zeitraum einzunehmen, sodass das Risiko von Paxlovid in diesen Gruppen deutlich höher ist als bei PEG-λ.

Darüber hinaus ist Paxlovid ein Inhibitor, der virale Proteasen angreift. Mutationen der viralen Protease können die Wirksamkeit des Medikaments beeinträchtigen. PEG-λ hingegen fördert die Vireneliminierung durch Aktivierung der körpereigenen Immunabwehr und greift keine Virusstrukturen an. Daher ist zu erwarten, dass PEG-λ auch bei zukünftigen Mutationen des Virus seine Wirksamkeit behält.

Die FDA erklärte jedoch, sie werde die Notfallzulassung von PEG-λ nicht erteilen, sehr zum Missfallen der an der Studie beteiligten Wissenschaftler. Laut Eiger könnte dies daran liegen, dass die Studie nicht an einem US-amerikanischen klinischen Testzentrum durchgeführt wurde und dass die Studie von den Forschern und nicht von den Pharmaunternehmen initiiert und durchgeführt wurde. Daher wird PEG-λ erhebliche finanzielle und zeitliche Investitionen erfordern, bevor es in den USA auf den Markt gebracht werden kann.

Als antivirales Breitbandmedikament wirkt PEG-λ nicht nur gegen das neuartige Coronavirus, sondern kann auch die körpereigene Abwehr anderer Virusinfektionen verbessern. PEG-λ hat potenzielle Wirkungen auf das Influenzavirus, das Respiratorische Synzytialvirus und andere Coronaviren. Einige Studien deuten zudem darauf hin, dass frühzeitig eingesetzte λ-Interferon-Medikamente die Infektion des Körpers durch das Virus stoppen können. Eleanor Fish, Immunologin an der Universität Toronto in Kanada, die nicht an der TOGETHER-Studie beteiligt war, erklärte: „Dieser Interferontyp wäre vor allem prophylaktisch einsetzbar, insbesondere um Risikopersonen bei Krankheitsausbrüchen vor einer Infektion zu schützen.“

Veröffentlichungszeit: 29. Juli 2023